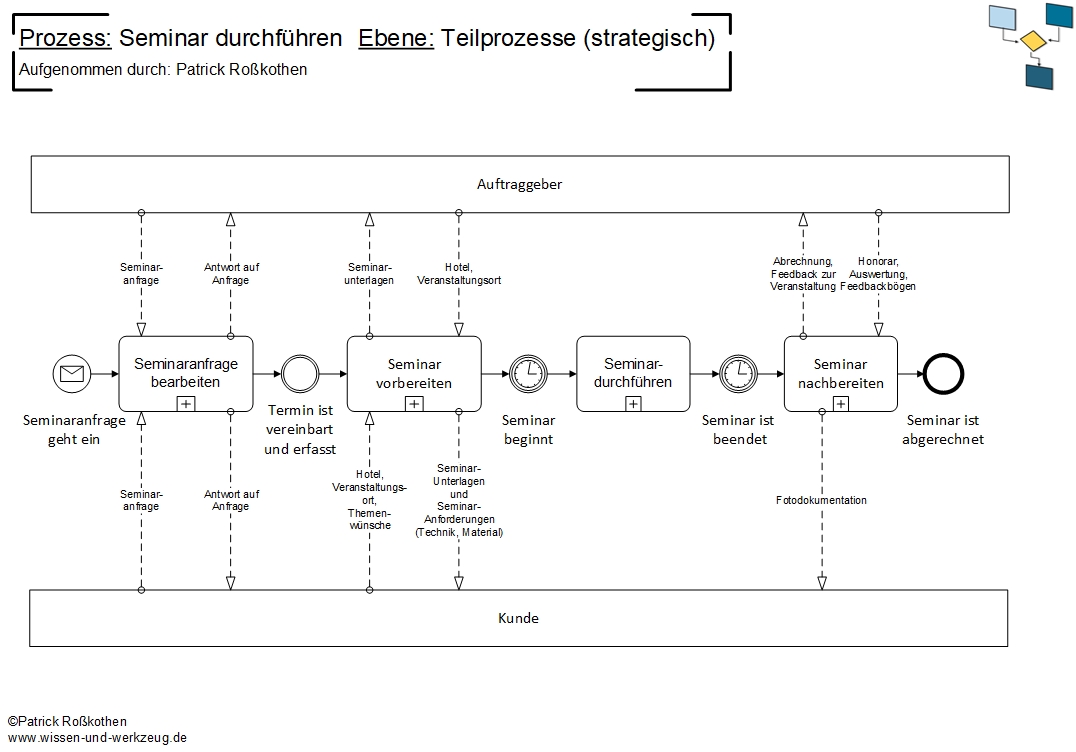

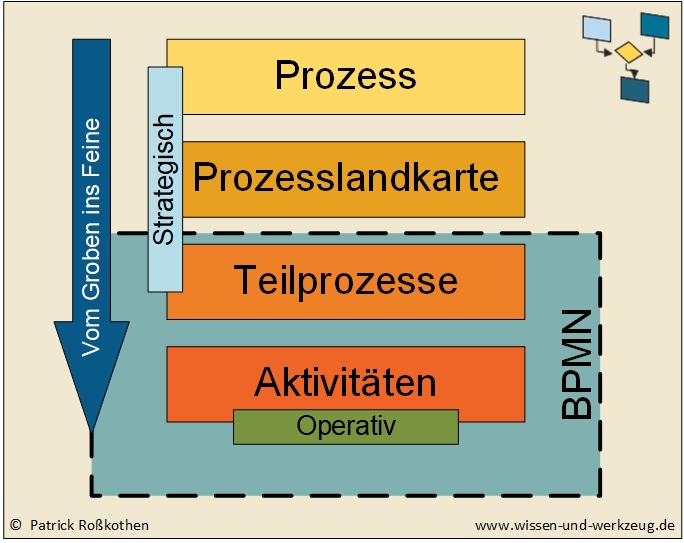

Nachdem ich im letzten Artikel das Ebenenkonzept zur strukturierten Aufnahme von Prozessen vorgestellt habe, möchte ich in diesem Artikel den grundsätzlichen Aufbau der BPMN beschreiben. Denn, was so komplex anmutet und auf den einschlägigen Postern so erschlagend daherkommt, ist im Grunde einfach und übersichtlich aufgebaut. Zunächst schauen wir uns an, welche drei Diagrammtypen die BPMN zur Verfügung stellt. Dann stellen wir fest, dass zwei davon in der Praxis kaum relevant sind, und schauen uns schließlich die Inhalte des relevanten Diagrammtyps an.

Die BPMN stellt drei grundsätzliche Diagrammtypen zur Verfügung: Das Prozessdiagramm, das Choreographiediagramm und das Kollaborationsdiagramm mit dem Konversationsdiagramm als Unterdiagramm. Das Choreographiediagramm und das Konversationsdiagramm haben zum Ziel, die Prozessbetrachtung auf den Nachrichtenfluss zu reduzieren bzw. in kompakter Form das Zusammenwirken der am Prozess Beteiligten darzustellen. Beide haben sich in der Praxis bisher nicht durchgesetzt und werden hier nicht weiter betrachtet.

Das Prozessdiagramm hingegen wird in private nicht ausführbare, private ausführbare und öffentliche Prozesse unterschieden. Um BPMN-konforme Diagramme zu erstellen, ist diese Unterscheidung allerdings nicht von Belang und soll ebenfalls nicht weiter betrachtet werden. Auch die Unterscheidung, dass aus einem Prozessdiagramm ein Kollaborationsdiagramm wird, sobald in der Darstellung mehr als ein Prozess und damit deren Kollaboration betrachtet wird, ist eher akademischer Natur und wird zunächst nicht weiter betrachtet. In der Übersicht sieht es dann so aus:

Prozessdiagramm

- Private nicht ausführbare Prozess

- Private ausführbare Prozesse

- Öffentliche Prozesse

Choreographiediagramm

Kollaborationsdiagramm

- Konversationsdiagramm

- Prozessdiagramm mit mehr als einem Prozess

- Kollaborationsdiagramm mit mehr als einem Prozess

Wir betrachten nur das private nicht ausführbare Prozessdiagramm und treffen keine Unterscheidung, wenn mehr als ein Prozess betrachtet wird.

Damit haben wir den verwirrendsten Teil schon hinter uns!

Aufbau der Symbolpalette

„It should be emphasized that one of the drivers for the development of BPMN is to create a simple and understandable mechanism for creating Business Process models, while at the same time being able to handle the complexity inherent to Business Processes. The approach taken to handle these two conflicting requirements was to organize the graphical aspects of the notation into specific categories.“ (Business Process Model and Notation, Version 2.0.2, Seite 25)

Schöner als die Spezifikation kann ich es nicht formulieren. Um diesen Ausgleich, zwischen einfachem Mechanismus und der Möglichkeit komplexe Zusammenhänge darzustellen, zu schaffen, unterscheidet die BPMN die Symbole in fünf Basiskategorien (Die Spezifikation spricht übrigens von Elementen (Elements) statt von Symbolen. Ich finde den Begriff Symbole im Deutschen aber treffender):

- Flussobjekte (Flow Objects)

- Daten (Data)

- Verbinder (Connecting Objects)

- Schwimmbahnen (Swimlanes)

- Artefakte (Artifacts)

Anhand der fünf Basiskategorien möchte ich die Symbole des Basis-Levels des BPMN Wissen und Werkzeug Prinzips darstellen. Hier sollen die Symbole allerdings zunächst nur vorgestellt werden. Wie sie genau eingesetzt werden, stelle ich in den folgenden Artikeln ausführlich dar.

Die Flussobjekte

Die Flussobjekte werden unterteilt in:

- Ereignisse (Events)

- Aktivitäten (Activities)

- Gateways.

Die Ereignisse bilden die umfangreichste Gruppe. Die Spezifikation sieht hier nicht weniger als 51 verschiedene Symbole vor. Für das Basis-Level begrenze ich diese Palette auf lediglich neun. Für eine fachliche Modellierung sind diese neun vollkommen ausreichend. Die Darstellung der Ereignisse folgt einer einfachen Logik. Der Rand des Ereignisses gibt an, ob es sich um ein Start-, Zwischen- oder Endereignis handelt. So haben Startereignisse einen dünnen Rand, Zwischenereignisse einen doppelten Rand und Endereignisse einen dicken Rand. Das Symbol innerhalb des Kreises gibt den Ereignistyp an.

Startereignisse

Zwischenereignisse

Endereignisse

Aktivitäten

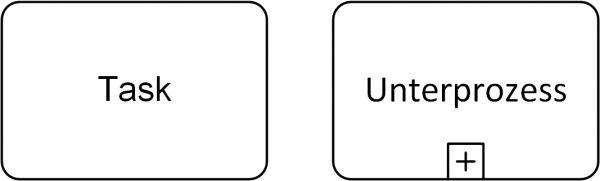

Bei den Aktivitäten unterscheide ich lediglich den Task und den Unterprozess.

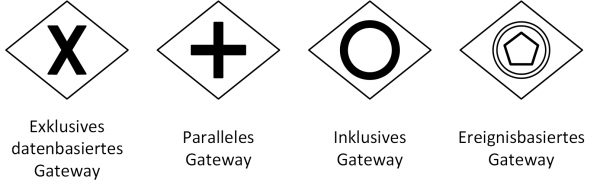

Auch bei den Gateways nehme ich Einschränkungen vor. So wird das komplexe Gateway nicht berücksichtigt und auch die Möglichkeit einen Prozess mit einem Gateway starten zu lassen, ist wenig intuitiv. Beides kann mit den Symbolen des Basis-Levels anschaulicher dargestellt werden. Übrig bleiben die folgenden Gateways.

Die Datenobjekte

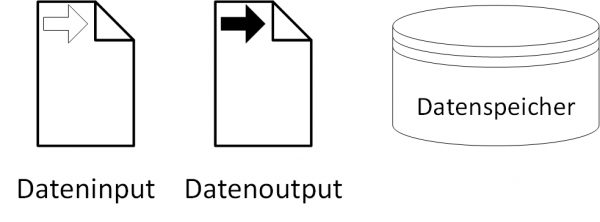

Wenn Prozesse mit dem Ziel der Digitalisierung beschrieben werden, ist es wichtig, den Daten und Dokumentenfluss in das Modell mit aufzunehmen. Auf dem Basis-Level lässt sich dies mit drei einfachen Symbolen realisieren: Dem Dateninput, dem Datenoutput und dem Datenspeicher.

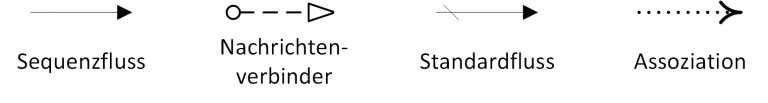

Die Verbinder

Um die einzelnen Symbole zu verbinden, werden in der BPMN, wie anderen Modellierungssprachen auch, Verbinder verwendet. Diese geben den Lauf des Prozesses oder den Lauf von Informationen an.

Schwimmbahnen

Der überwiegende Teil der erstellten BPMN-Modelle nutzt Pools und Schwimmbahnen. Diese geben Aufschluss über die Beteiligten und visualisieren die Schnittstellen, die sich in Prozessen häufig als Schwachstellen erweisen.

Pool mit Schwimmbahnen

Artefakte

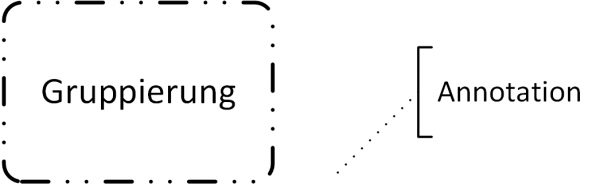

Grundsätzlich erlaubt es die BPMN eigene Symbole hinzuzufügen. Diese würden dann als Artefakte bezeichnet. Ich rate aber davon ab, die BPMN selbst zu erweitern. Zumal Prozessmanagementsoftware in der Regel nicht die Möglichkeit bietet, eigene Symbole zu integrieren. Von Haus aus bringt die BPMN zwei Artefakte mit. Beide haben rein informativen Charakter und werden nicht in den Prozessfluss modelliert.

Damit sind alle Symbole des Basis-Levels des Wissen und Werkzeug Prinzips auch schon vorgestellt. Mit dieser übersichtlichen Palette an Symbolen können Sie für jeden Prozess ein fachliches Modell erstellen. In Kombination mit einigen einfachen Regeln, die ich noch im Detail vorstellen werde, können Sie sehr einfach BPMN Modelle erstellen, die zu 100% der Spezifikation entsprechen.

In den nächsten Artikeln werde ich nun jeweils vorstellen, wann und wie die einzelnen Symbole zu verwenden sind.

Eine Übersicht über die hier vorgestellten Symbole finden Sie hier.